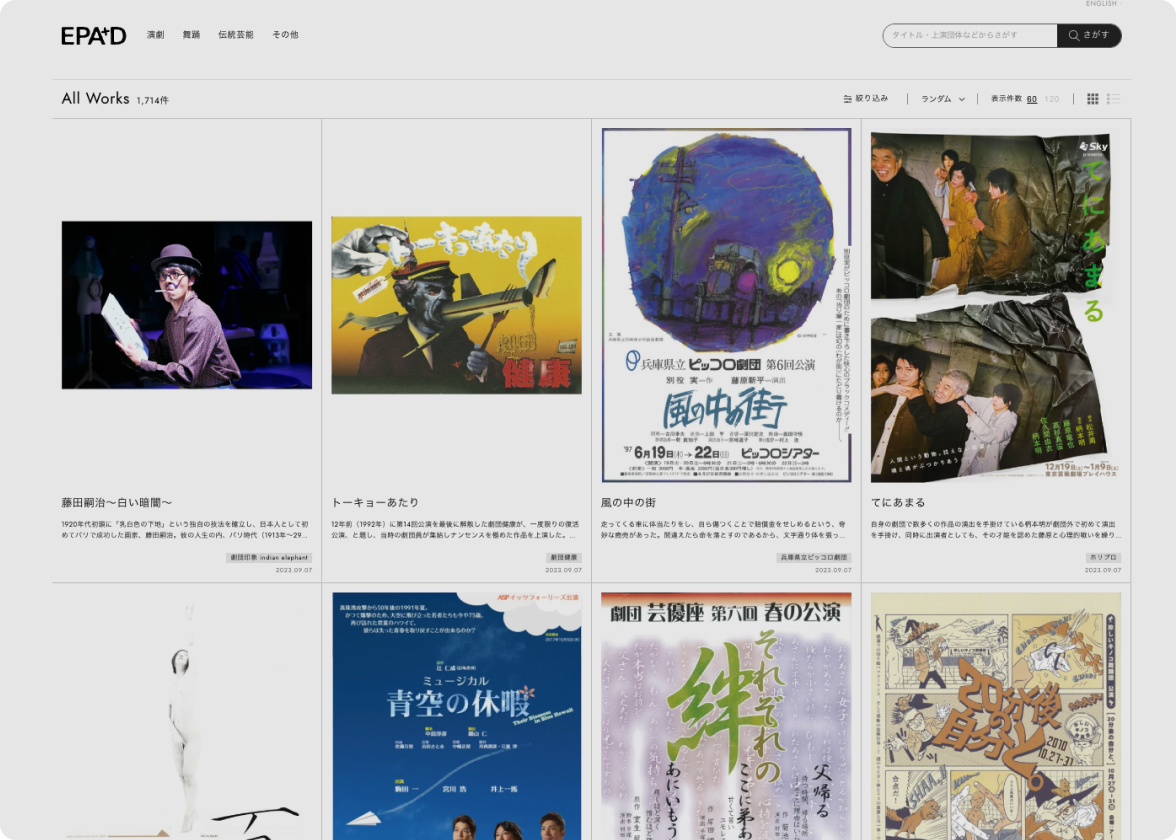

舞台芸術を

未来と世界へ

未来と世界へ

ETERNAL PERFORMING ARTS

ARCHIVES AND DIGITAL THEATRE

Scroll

PICK

UP

UP

PICK UP

3 / 5

3 / 5

COLUMNS

読みもの

2021.02.18

足元は危ういが、ギリギリのバランスで立っている。この若い非正規労働者をとりまく状況が社会になにをもたらすのか、その後を生きる私たちはいま身をもって知るわけだが、潜在していたはずの可能性をもう一度検討したくなるのは、これが微細な空気や労働の重力場を記録すること、それ自体をテーマとした作品だからだ。トラ

2022.10.28

文:山﨑健太、写真:igaki photo studio

舞台芸術の鑑賞体験をより豊かにする

舞台芸術の記録映像はどのように活用できるのか。

映像資料はアーティストや研究者などの専門家によって創作や研究に活用され、映像配信はより多くの人が舞台作品に触れる機会を創り出す。だが、舞台芸術の映像には配信以